みなさんこんにちは。

企画の久田です。

今回は、仕様書などでも使用するフローチャートの書き方についてご紹介します。

フローチャートとは?

そもそもフローチャートとはなにか。

一言でまとめるなら、「ある目的に向かって行われる一連の作業や流れを、図や記号を使って表した図」のことです。

このようにプロセスを視覚的に整理することで、誰が見ても理解しやすくなるという特徴があります。

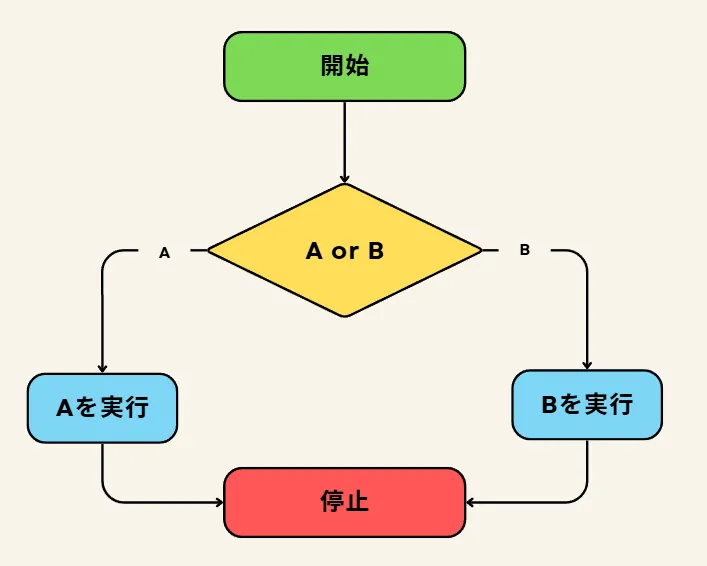

フローチャートは「流れ図」や「工程図」とも呼ばれ、主に四角形・ひし形・矢印などの図形を使って構成されており、実際のゲームの仕様書、企画書、作業マニュアルなどさまざまな場面で活用されています。

図形や色で分けてあるとわかりやすいです!

具体例

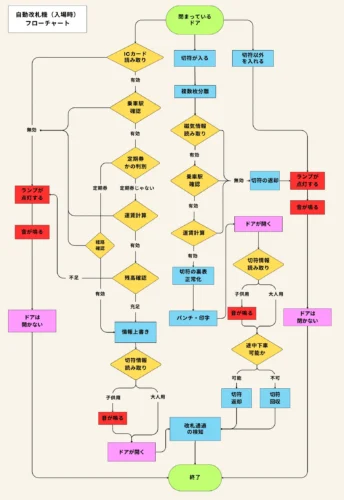

今回は、私が企画の研修の際に作成した「自動改札機のフローチャート」を例にして解説できればと思います。

こちらが、私の作成した自動改札機の入場時のフローチャートとなります。

様々な出来事を分岐として想定し、改札機のゲートが開いてから人が通過するまでの流れを記載しました。

考える要素としては「何を使うのか」、「それは有効なのか無効なのか」、「どのような処理になるのか」など、

とにかく起こりうる可能性を細分化していく必要があります。

また、前提条件として今回は「ゲートが閉まっている」状態をスタートとしています。

実際のフローチャートでは、前の人が通ったばかりで改札機のゲートが開いている場合や、駅から出る際のことも考える必要があります。

さらに、改札機単体の処理だけでなく、周辺機器との連携やより詳細な内部処理の流れを定義する必要もあります。

そのため、ここで示したフローチャートは基本的な流れを示したものであり、あくまで全体の一部に過ぎません。

こうしたシステムの流れを可視化することで、多数の関係者が関わる場面でも、齟齬なく仕様を共有できるという利点がフローチャートには存在します。

最後に

フローチャートは、企画としてシンソフィアに入社してから学んできた中で最も苦戦してきた分野でもあります。

それでも仕様書には欠かせない要素ですので、どうすればよりわかりやすく、必要なことを的確に書けるのかを日々研鑽しています。

それでは、また次回お会いしましょう!